7月19日(土)16時~ お店のようなもので、日雇いの農民工の現在を映したショートフィルム「如此打工三十年」(働きつづけて30年)の鑑賞と交流会が行われます。

ご興味ある方、ぜひ。

フィールドワークから参加したい方は、お取りつぎしますので、ご連絡ください!

以下、いただいた告知です。

***************

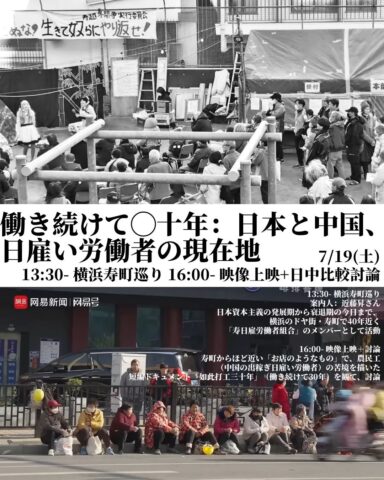

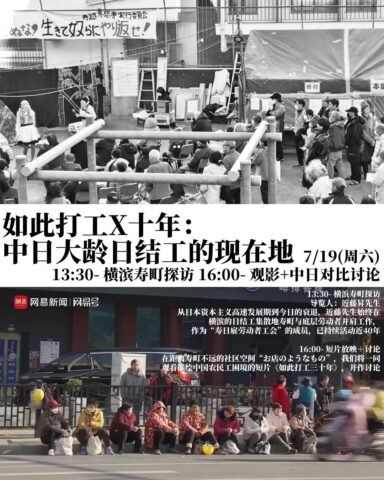

(7・19)横浜・寿町フィールドワーク&中国農民工ドキュメントを観る夕べ

中国経済の爆発的発展を30年にわたって支えてきた中国の農民工たち。高齢となった農民工第一世代は、今もまだ不安定かつ低賃金の日雇い仕事でなんとかしのいでいるというのが現状です。コロナ後のバブル崩壊がさらに追い打ちをかけています。

今回の東京平和連帯の企画は、日本の三大「日雇い市場」の一つといわれる横浜・寿町で活動してきた寿日雇労働組合の近藤昇さんに寿町を案内してもらい、寿町からほど近い「お店のようなもの」で、日雇いの農民工の現在を映したショートフィルム「如此打工三十年」(働きつづけて30年)を観て交流します。

・日 時 2025年7月19日(土)

13時半~ 横浜・寿町フィールドワーク

16時 ~ お店のようなもので映像鑑賞と交流

・参加費 フィールドワーク500円/お店のようなものでは各自負担

★近藤昇さん:横浜のドヤ街・寿町で40年近く「寿日雇労働者組合」のメンバーとして活動。日本資本主義の発展期から衰退期の今日まで、賃金不払いや労災問題など、国籍を超えて多くの労働者の相談を受けてきた。

★ショートフィルム「如此打工三十年」(働きつづけて30年)について

中国国内向けネットメディア「網易」は2024年1月8日、中国の末端労働者の生活実態に焦点を当てた短編ドキュメンタリー映像「如此打工三十年」(働きつづけて30年)を公開した。https://www.youtube.com/watch?v=mEzjWLG2zL8

中国中部、安徽省合肥における高齢の出稼ぎ(日雇い)労働者の生活状況に焦点を当てたこの映像は中国内外の多くのネットユーザーの注目を集めたが、翌9日には削除され、公式の手段で視聴することはできない。

この映像にナレーターはなく、背景や問題意識の多くは語られない。しかし映像タイトルは2023年7月にWeChatに掲載されたある記事と同じであり、これを踏まえたことは明らかだった。

記事は安徽師範大学の研究者による論文を紹介し、改革開放後に都市部で出稼ぎを行うようになった「農民工第一世代」の状況を報告していた。これによるとかれらは30年近く働いた後も引退できず、年金制度の困難にも直面し、「忘れられた世代」となっている。

ここで注目される「農民工第一世代」とは1970年代までに生まれ、1980年代半ばから後半にかけて都市への出稼ぎに出た農民戸籍者を指す。かれらの経験は中国社会の社会改革の過程と同調し、翻弄されるものでもあった。

景気に左右されながら出稼ぎ労働に従事してきたかれらは現在、ロックダウン政策の影響による仕事の減少、中国不動産バブルの低迷に伴う建設デベロッパーの撤退による「最も実入のいい日雇い仕事=建設現場」の減少と、高齢による失職、食料確保の機会や住居の喪失、社会保障の不備に直面している。

故郷の息子へ仕送りを続けてきた労働者は医療費にも事欠きながら「女性は要らない」労働市場に直面し、日雇い現場の顔役的立場にある労働者は手配師と仕事仲間との板挟みに苦しむ。寒村出身の労働者は子と孫の生活を支えるため「あと10年働かないと」と語る。

この映像はこれら3名の労働者へのインタビューを中心に構成され、かれらの人間模様や炊き出しの現場を通して日雇い労働現場の課題を浮かび上がらせる。

今回はこの映像に日本語字幕を添え、背景知識を補足する上映会を呼びかけることで日本語圏の社会運動への材料提供を試みる。

日本バブル期前後の日雇い労働の状況や野宿者運動の知見を持つ方々の参加を期待し、コメントを求めたい。